イノベーションを生む大企業のオフィス―偶発的な出会いと共創を設計する空間戦略

近年、大企業におけるオフィスの役割は大きく変化しています。かつては従業員が働くための場所、資料や設備を揃えた業務拠点としての機能が中心でした。しかし今では、単なる「働く場所」を超え、イノベーションを生み出すための拠点として再定義されています。

特にコロナ禍を経てリモートワークが急速に普及したことで、「オフィスに行かなくても仕事はできる」という状況が当たり前になりました。その一方で、偶然の出会いが新しい発想を生む場、組織文化を共有する場としてのオフィスの価値が再び見直されています。

本記事では、大企業がどのようにオフィスを設計し、イノベーションを生み出しているのか。その理論的背景から最新事例、導入の課題や実践のステップまでを整理し、これからのオフィス戦略を考えるヒントをお伝えします。

- はじめてのオフィス移転で何から始めたら良いかわからない…

- オフィス移転のことが全然わからないけど大丈夫?

- オフィス移転はどんな流れで進むの?

- どんなオフィスが必要なのかわからない!

はじめて移転をされる方も、オフィス移転の面倒さを知っている方も、ニーズに合わせたご提案をいたします。

イノベーションとオフィスの関係性

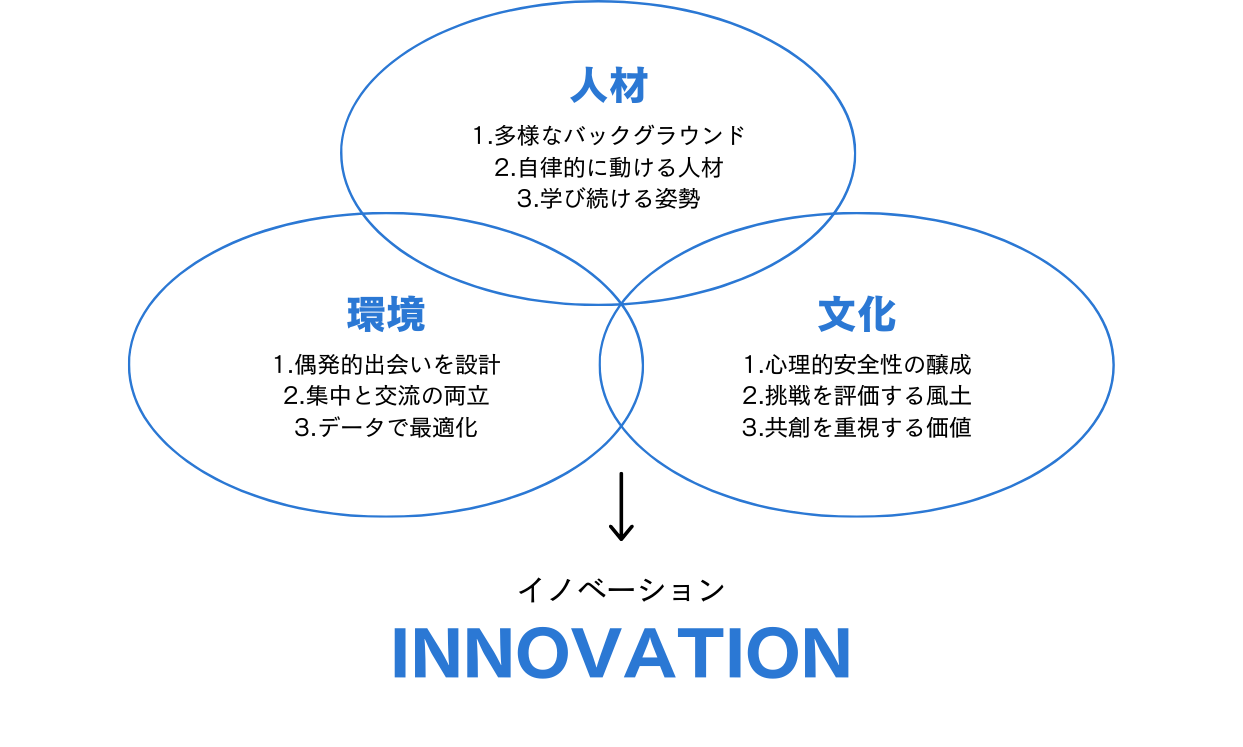

イノベーションは「人材」「環境」「文化」の三要素が揃うことで生まれるといわれます。その中で、オフィスは環境と文化を体現する最も重要な舞台装置です。

スタンフォード大学の研究によれば、物理的な距離の近さは情報交換の頻度を大きく左右することが確認されています。つまり、従業員同士の偶発的な会話や立ち話が新しい発想のきっかけになるのです。オフィスは、この「セレンディピティ(偶然の出会い)」を設計できる場と言えます。

また、IDEOやGoogleが提唱する「オフィスは企業文化のショーケース」という考え方も注目されます。空間デザインが従業員に与える心理的影響は大きく、安心して意見を言える心理的安全性を醸成するための環境設計も重要です。会議室や執務スペースの配置だけでなく、リフレッシュエリア、集中ブース、コラボレーションスペースなど多様な空間を用意することで、社員一人ひとりが力を発揮できる土壌が生まれます。

大企業オフィスに求められる4つの条件

1. 共創空間の設計

イノベーションを促すには、部署や役職を超えた交流を生む仕掛けが不可欠です。ラウンジやカフェスペース、フリーアクセスのミーティングエリアなどは、偶発的なコミュニケーションを引き出す典型的な例です。また、大企業では社外パートナーやスタートアップと連携するケースも増えており、共創拠点として外部を受け入れるスペースが重要になります。

2. 柔軟なレイアウトとDX活用

従来の固定席型オフィスから、プロジェクト単位でレイアウトを変えられるモジュール型家具やフリーアドレスが広がっています。さらに、IoTセンサーを活用して利用率を可視化し、データに基づいて配置を変える事例も増加。DXを活用することで、「空いているのに使われない会議室」などのムダを削減し、柔軟かつ効率的な空間運用が可能になります。

3. 心理的安全性の確保

Googleが提唱する「心理的安全性」はイノベーションの鍵とされています。大規模オフィスにおいても、集中できる小規模ブースやリラックスエリアを設けることで、従業員が安心して自分の意見を表現できる環境を作れます。加えて、WELL認証や健康経営を意識した設計は、社員の心身の健康を守りながら創造性を高める基盤となります。

4. ブランドとメッセージ性

エントランスや役員フロアは、訪れる顧客・取引先に強烈な印象を与えます。大企業のオフィスは、単なる執務空間ではなく「企業のブランドを体現する場」でもあります。ビジョンやミッションを象徴するデザインや展示を配置することで、内外に強いメッセージを発信できます。

世界・国内の先進事例紹介

海外事例

- Google:キャンパス型オフィスにおける多様な共創スペース。従業員が部署を越えて交流する設計が、新規事業の種を生んでいる。

- Microsoft:ハイブリッドワークを前提に、チーム単位で拠点を使い分ける「Team-based Neighborhood」を導入。出社目的を「コラボレーション」に特化させている。

国内事例

- トヨタ自動車:本社周辺に加え、都市部にも共創拠点を整備し、外部パートナーやスタートアップと連携。

- ソニーグループ:品川や渋谷エリアで、クリエイティブ産業との接点を生むオフィスを展開。

- 再開発エリアの大企業本社:日本橋・虎ノ門・渋谷など、都市再開発プロジェクトとともに本社を移転し、ブランド強化と人材獲得を狙う動きが加速している。

- 偶発的な出会いを設計している

- 社外連携を意識している

- 企業文化を空間で表現している

イノベーションを生むオフィス導入の課題

もちろん、こうした取り組みには課題も存在します。

- 初期投資コストの大きさ:大規模改修や最新設備導入には多額の費用が必要。

- 使われないスペースのリスク:大規模企業では数千人が働くため、せっかく設けたコラボエリアが一部しか使われない可能性。

- リモートワークとのバランス:在宅勤務が進む中、「オフィスに来る意味」をどう明確にするか。

- 内部統制やセキュリティ:社外との共創を進めるほど、情報漏洩やセキュリティ管理が課題となる。

これらを克服するためには、小規模パイロット導入で効果を検証し、データを基に改善を繰り返すことが重要です。

- はじめてのオフィス移転で何から始めたら良いかわからない…

- オフィス移転のことが全然わからないけど大丈夫?

- オフィス移転はどんな流れで進むの?

- どんなオフィスが必要なのかわからない!

はじめて移転をされる方も、オフィス移転の面倒さを知っている方も、ニーズに合わせたご提案をいたします。

実践に向けたステップ

イノベーションを生むオフィスをつくることは、一度きりの大規模改装や移転で完結するものではありません。むしろ重要なのは、段階的に検証しながら改善を繰り返すプロセスです。

特に大企業の場合、拠点規模や従業員数が大きいため、いきなり全面導入するのはリスクが高いのが実情です。ここでは、失敗を避けつつ効果的に成果を引き出すための、実践的なステップを紹介します。

まず取り組むべきは、現在のオフィス利用状況の把握です。

- データ分析:入退館ログ、会議室利用率、フリーアドレス席の稼働率などをIoTセンサーや予約システムで収集。

- 社員アンケート:どのスペースを「使いやすい」と感じているか、逆に「不便」と思っているかを可視化。

- ヒアリング:部署ごとのワークスタイルの違いを理解し、共通課題と独自課題を整理する。

現状把握は、後の投資効果測定(ROI)の基準線にもなり、プロジェクトの説得力を高めます。

次に必要なのは「オフィス改革の目的」を明確にすることです。

- 採用強化:ブランド価値を高め、優秀人材を惹きつける。

- イノベーション促進:部署を超えた交流や新規事業創出を促す。

- 生産性向上:会議効率を高め、集中環境を整える。

- 社外発信:顧客やパートナーに企業のビジョンを体現する。

目的が曖昧なまま進めると、結果的に「見栄えは良いが使われない空間」になりがちです。ゴールを先に定義することで、投資の優先順位がクリアになります。

全面リニューアルではなく、まずは1フロアや1部門での実験が効果的です。

- 例:フリーアドレスを導入して稼働率を測定

- 例:共創スペースを試験的に設け、異なる部署を集めたワークショップを開催

- 例:家具サブスクや可動式パーティションを導入して使い勝手を検証

「小さく始める」ことで社員の反応を見ながら改善でき、組織全体への導入リスクを最小化できます。

小規模実験で成果が見えたら、全社展開に移行します。

- 運用ガイドライン策定:利用ルールやマナーを明文化し、浸透させる。

- コミュニケーション施策:新オフィスの使い方を社員に理解させる研修やツアーを実施。

- マネジメント層の関与:上層部が積極的に利用・発信することで社内の定着を後押し。

この段階では「物理的な空間」だけでなく「文化の定着」がカギとなります。

オフィス改革は一度で完成するものではなく、常に改善が求められます。

- 利用状況の定点観測:IoTやアプリで利用率を定期的に分析。

- 社員フィードバックの反映:四半期ごとに簡易アンケートを実施し、現場の声を反映。

- 柔軟な投資:家具やレイアウトは完全固定せず、状況に応じて変えられる設計にする。

データと声をもとにアップデートを続けることで、オフィスは常に組織の成長に合わせて進化する「生きた資産」になります。

このプロセスを回すことで、大規模企業でもリスクを抑えつつ、イノベーションを促すオフィスを構築できます。

まとめ

オフィスはもはや「コストセンター」ではなく、企業価値を創造するハブへと進化しています。特に大規模企業にとって、イノベーションを促す設計は競争力を左右する要素です。

偶発的な出会いを仕組みとして設計し、心理的安全性とブランドメッセージを兼ね備えたオフィスは、社員にとっての誇りであり、社外への強力なシグナルになります。さらに、ZEBやWELL認証といった社会的要請と組み合わせることで、サステナブルなイノベーション拠点として進化していくでしょう。

これからの大企業にとって、オフィスは単なる場所ではなく、未来をつくるための戦略的資産なのです。