【完全ガイド】賃貸オフィスの探し方をプロの視点で徹底解説!

ビジネスの成功には多くの要素が影響しますが、その中心となるのがオフィスの選び方です。

オフィスは企業の顔とも言える場所。適切な環境とロケーションは、従業員の生産性やブランドイメージに直接関わります。しかし、賃貸オフィスを探す際のポイントや注意点は数多く、特に初めての方にとっては難しく感じるかもしれません。

この記事では、賃貸オフィスの探し方をプロの視点から徹底的に解説し、あなたのビジネスに最適な場所を見つけるためのヒントを提供します。

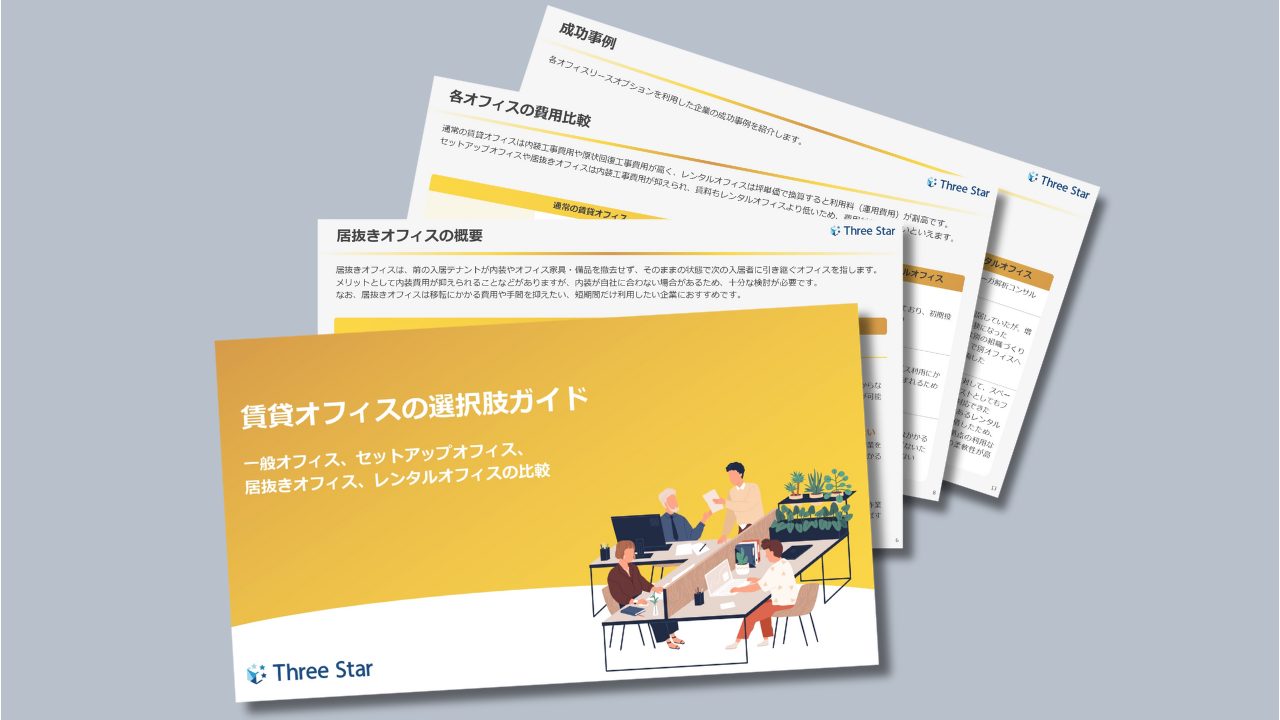

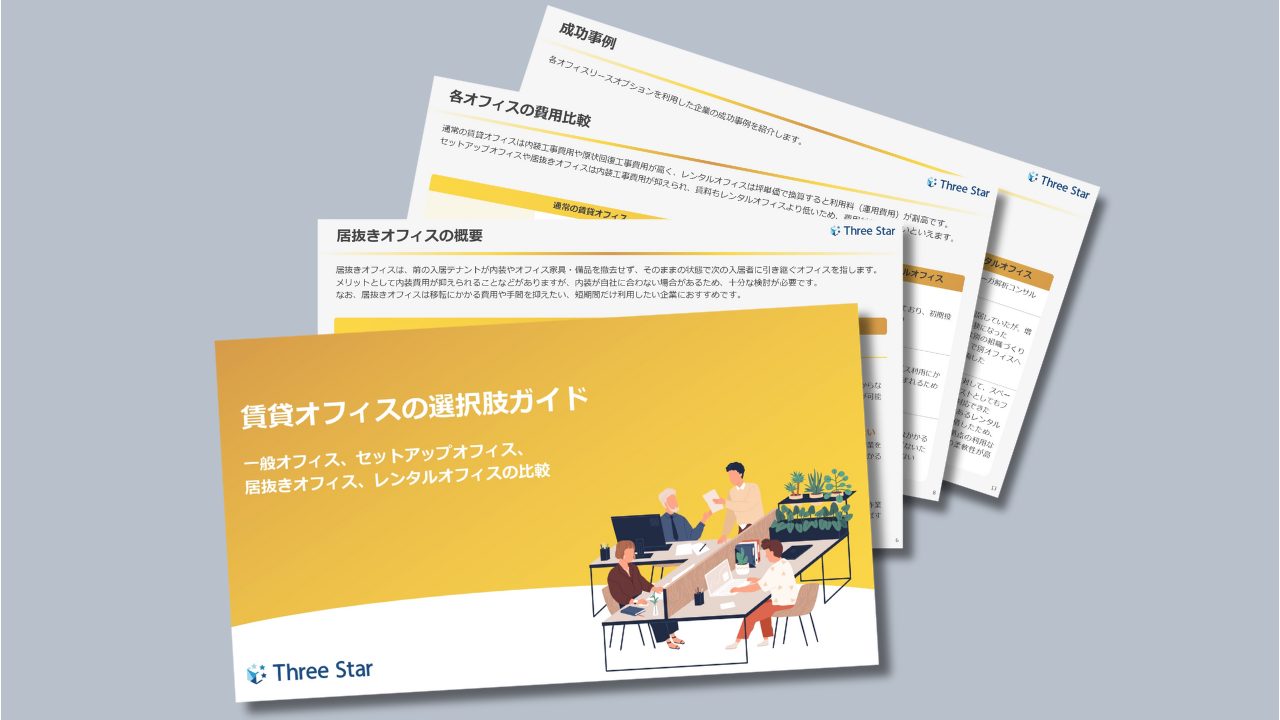

賃貸オフィスの移転を検討している初心者の方向けのガイドです。「通常の賃貸オフィス」「居抜きオフィス」「セットアップオフィス」「レンタルオフィス」の4つのタイプの特徴や費用コストの違いを分かりやすく解説しています。下記のボタンからダウンロードください。

賃貸オフィスの選び方ガイド

賃貸オフィスの移転を検討している初心者の方向けのガイドです。「通常の賃貸オフィス」「居抜きオフィス」「セットアップオフィス」「レンタルオフィス」の4つのタイプの特徴や費用コストの違いを分かりやすく解説しています。下記のボタンからダウンロードください。

賃貸オフィス探しの基礎知識

賃貸オフィスの選定は、単なるスペースの確保以上の意味を持っています。それは企業の文化、ブランドイメージ、そして従業員の働きやすさという核心的な要素に直結しているからです。

はじめてのオフィス探しは、その多様な要因をバランス良く考慮しながら進めることが求められ、初心者にとっては頭を悩ませるポイントも多いのではないでしょうか。

しかし、賃貸オフィス選びの成功には特に重要な2つのポイントを押さえておくことが助けとなります。このセクションで、その基礎知識をシンプルに解説します。

賃貸契約の基本事項とそれに伴う費用

オフィスの賃貸契約をする際には、さまざまな基本事項と費用が発生します。まず、基本事項として、契約期間、更新条件、解約条件などの項目が挙げられます。契約期間は通常数年単位、更新条件には再度の敷金や更新料が発生することがあります。また、初期費用として、敷金や礼金、仲介手数料などが考えられます。これらの費用は物件や業者によって異なるため、契約前に明確に確認し、予算計画に組み込むことが重要です。

オフィス探しの常識とマナー

オフィス探しをする際には、業者や物件オーナーとのやり取りが発生します。この際の常識とマナーを守ることは、スムーズな取引や良好な関係構築に繋がります。例えば、事前にアポイントメントを取ること、約束の時間を厳守すること、内覧時のマナーなどが挙げられます。内覧時には、大声での会話を避ける、ゴミを捨てない、物件の設備やインテリアを無断で触らないなどの基本的なマナーを心がけましょう。適切なマナーを守ることで、良好な関係を築く礎となります。

賃貸オフィスの選び方

企業のオフィス選びは、単に業務を行う場所を確保するだけでなく、企業のブランド、従業員の働きやすさ、そして業績にも直接影響を与える重要な決定です。

適切なオフィス空間は、社内のコミュニケーションを向上させ、クリエイティビティを刺激し、さらにはビジネスの成功への鍵となります。しかし、物件の種類や立地、賃料、その他の要因を考慮すると、最適な選択をすることは容易ではありません。

- 予算を明確にする

- 立地を考慮する

- 施設と設備を確認する

- 拡張可能性を見据える

- 契約期間と条件を理解する

- ビジネスカルチャーとの合致

このセクションでは、賃貸オフィス選びのポイントや注意すべき要素を明確にし、より良い選択をサポートします。

1. 予算を明確にする

予算はオフィス選びの最も基本的な要素です。適切な予算設定をすることで、物件選びの範囲が明確になり、効率的な探し方が可能になります。初期費用や月々の家賃、管理費など、隠れたコストも考慮に入れて、予算を設定しましょう。また、将来的な事業拡大や従業員増加を予測して、柔軟性を持った予算設定が求められます。

2. 立地を考慮する

オフィスの立地は、社外のクライアントやパートナーとの関係性、従業員の通勤利便性、ブランドイメージなど、多くの要素に影響を与えます。駅からの距離や主要道路へのアクセス、近隣の施設や環境など、業務の特性や会社のビジョンに合った場所を選ぶことが重要です。

3. 施設と設備を確認する

オフィスの設備や環境は、従業員の働きやすさや生産性に直接的に影響します。エアコンや換気、通信環境、セキュリティなどの基本的な設備はもちろん、日当たりや眺望、騒音環境など、快適なオフィス環境を作る要素を確認することが基本中の基本となります。

4. 拡張可能性を見据える

将来的な業務拡大や従業員増加を見越して、物件が柔軟に対応できるか評価します。拡張や移転を容易にすることで、成長するビジネスにフィットしたオフィス選びが可能となります。

5. 契約期間と条件を理解する

短期間の契約から長期間の契約まで、様々な契約形態があります。自社のビジネスプランと照らし合わせ、最適な契約期間や条件を選ぶことが求められます。

6. ビジネスカルチャーとの合致

オフィスは単なる作業場所ではなく、企業文化を体現する場でもあります。オフィスのデザインや雰囲気が、企業のブランドやビジョンと合致しているかを確認しましょう。

総じて、賃貸オフィスの選び方は、現在の要件だけでなく、将来のビジョンや成長戦略を反映させるものであるべきです。慎重なリサーチと比較検討を重ねて、最適な物件を選定しましょう。

賃貸オフィスの移転を検討している初心者の方向けのガイドです。「通常の賃貸オフィス」「居抜きオフィス」「セットアップオフィス」「レンタルオフィス」の4つのタイプの特徴や費用コストの違いを分かりやすく解説しています。下記のボタンからダウンロードください。

賃貸オフィスの選び方ガイド

賃貸オフィスの移転を検討している初心者の方向けのガイドです。「通常の賃貸オフィス」「居抜きオフィス」「セットアップオフィス」「レンタルオフィス」の4つのタイプの特徴や費用コストの違いを分かりやすく解説しています。下記のボタンからダウンロードください。

賃貸オフィスの種類

「オフィスを借りる」というと、ビルの一室を借りて、机や椅子を配置してオフィスをつくるイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか。ところが、最近では、レンタルオフィスや居抜きオフィス、セットアップオフィスのように賃貸オフィスの種類や選択肢が増えています。

- 通常オフィス

- レンタルオフィス(フレキシブルオフィス)

- 居抜きオフィス

- セットアップオフィス

それぞれ、どのような物件で、どのような企業や利用方法に向いているのでしょうか。

通常オフィス

通常オフィスとは、従来の賃貸オフィスとして最も一般的に提供される形態を指します。このタイプのオフィスは、初期状態ではシンプルで無装飾の空間が提供されるのが特徴です。入居する企業や団体は、その空間を自らのビジョンやニーズに合わせてカスタマイズすることが求められます。

具体的には、間仕切りの設置、特定のレイアウトのための造作工事、電気や通信線の配線工事などが必要となります。また、オフィス家具や機器を選び、適切に配置することで、機能的で効率的なオフィス空間を作り上げることができます。

このような通常オフィスの魅力は、オリジナリティあるオフィス環境を自由にデザインできる点にあります。一方で、初期投資や手間がかかるという側面もあるため、予算や期待するオフィス環境に応じて選択することが大切です。

レンタルオフィス(フレキシブルオフィス)

レンタルオフィス(フレキシブルオフィス)とは、近年の働き方の多様性やビジネスの変化に対応した新しい形態のオフィススペースを指します。このタイプのオフィスは、共有スペースや会議室、そして1名から10名程度で利用するプライベートな個室を組み合わせて提供されることが一般的です。

入居者には、フルに装備された机や椅子、電話や高速インターネット接続といった必要なインフラが提供されます。このため、一般的なオフィスよりも手間なく、かつ短期間での入居が可能となっています。特に新しいビジネスの立ち上げや、拠点を複数持つ企業のサテライトオフィスとして利用する際には、高い柔軟性とコスト効率性が期待できます。

また、レンタルオフィスは多くの場合、ビジネスの中心地やアクセスが良い立地に位置しているため、クライアントとのミーティングやビジネスパートナーとの連携にも便利です。共用の受付や会議室を利用することで、プロフェッショナルな印象を与えることができ、中小企業やフリーランサーにとっては大きなメリットとなります。

居抜きオフィス

居抜きオフィスとは、前の入居者が施した内装や設備をそのまま引き継ぐ形式のオフィススペースを指します。こうしたオフィスは、新たなテナントにとって初期費用や工事の手間を大幅に減少させることが可能で、短期間でのスムーズな移転や開業を実現します。

コロナ禍を背景に、多くの企業が縮小や移転を余儀なくされる中、使用年数が短く、まだ新しい設備やおしゃれなデザインの内装が整った居抜きオフィスが市場に出回るケースが増えてきました。これは新入居者にとっては大きなチャンスであり、比較的新しいオフィスをリーズナブルな価格で手に入れることが可能です。

また、退去するテナントにとっても、居抜きオフィスはメリットが多い。通常、オフィスからの退去時には、原状回復義務という形で、入居前の状態に戻すことが求められることが一般的です。しかし、居抜きとして次のテナントに引き継ぐことができれば、その義務から解放され、原状回復にかかるコストを大きく削減できます。

総じて、居抜きオフィスは新たなオフィスを探している企業や、既存のオフィスからの移転を考えている企業にとって、費用や時間の効率性を追求する絶好の選択肢となっています。

セットアップオフィス

セットアップオフィスは、その名の通り、最初からオフィス環境が整っているレンタルオフィスの一形態です。最初から必要な施設、例えば受付や会議室など、が設計され、設置されているため、新たにオフィスを構築する際の初期コストや手間を大幅に削減することが可能です。

特に注目すべきは、その内装のデザイン性。セットアップオフィスは多くの場合、プロのデザイナーやインテリア専門家が関与して設計されているため、最先端のトレンドを取り入れた洗練されたデザインが施されています。これにより、企業はブランドイメージの向上や従業員のモチベーション向上に繋がる環境を手軽に実現することができます。

また、セットアップオフィスは、企業のダイナミクスやニーズに応じて選ぶことができるため、拡大・縮小期にある企業や、新たな地域での展開を考えている企業にも適しています。ビル自体のグレードは変えたとしても、オフィス内部の質は保ちつつ、経済的な移転やリニューアルを実現することができます。

結論として、セットアップオフィスは、現代のビジネスの変動に柔軟に対応しつつ、高いデザイン性と機能性を求める企業に最適な選択肢と言えるでしょう。

賃貸オフィスの種類を選ぶ基準は?

オフィス選びにおいて重要なのは、主に「コスト」と「入居期間」です。これらの基準に基づいて、最適なオフィスタイプを選ぶことが重要です。

- コスト: 賃料以外にも、敷金、内装工事費、什器購入費、仲介手数料、原状回復工事費などが含まれます。これらの総コストを把握することが重要です。

- 入居期間: 会社の成長ステージや人員計画に基づいて、どれくらいの期間が適切かを考慮します。ベンチャー企業のように成長途中であれば、短期間での移転も考慮する必要があります。

おすすめのオフィスタイプ

- 短期間(1〜2年)の場合: レンタルオフィスや什器付きのセットアップオフィスが適しています。これらは初期投資が少なく、短期間での移転にも柔軟に対応できます。

- 中期間(3年程度)の場合: セットアップオフィスがコストパフォーマンスに優れています。初期コストはかかりますが、長期にわたって使用する場合よりはお得です。

- 長期間(5年以上)の場合: 通常のオフィスが適しています。初期コストは高いですが、内装の自由度が高く、長期にわたる利用でコストパフォーマンスが良くなります。

- 最もコストパフォーマンスが高い: 居抜きオフィス(原状回復工事不要)です。これらは取り壊し予定のビルなどで、相場より安く借りることが可能です。

総合的な判断が必要

コストと入居期間のバランスを考慮して、状況に応じた最適なオフィスを選ぶことが重要です。特に成長途中の企業の場合、急な拡大に対応できる柔軟性を持つオフィス選びが求められます。

賃貸オフィスを借りるための流れと注意点

オフィスの賃貸を検討する際、多くの企業や個人が直面するのは、適切な物件の選定と、その後の契約プロセスです。ここでは、賃貸契約を進める前の重要な確認事項や、賃貸借契約の主な項目について詳しく解説します。

契約前の確認事項と賃貸借契約の項目

事前確認はオフィスを契約する際の安心の土台となります。予算、立地、物件の設備や利用条件を十分に理解して、後悔のない選択をしましょう。

- 予算の設定:最初に、月々の家賃や初期費用、管理費などの支払いが、予算内で収まるか確認しましょう。

- 立地の確認:オフィスの立地は、従業員の通勤や取引先とのアクセス、企業のブランドイメージに影響を与えます。交通の便や近隣の環境、必要な施設やサービスが揃っているかをチェックすることが重要です。

- 物件の設備や条件:エレベーターの有無、駐車場やインターネットの状況、共用スペースの利用条件など、具体的な設備や条件も確認する必要があります。

- 入居時期や期間:いつから物件を利用できるのか、また、どれくらいの期間利用する予定なのかを確認しましょう。

賃貸借契約の項目は多岐に渡りますが、賃料、敷金・礼金、契約期間、解約条件など、細部までしっかりチェックし、確実な契約を心がけましょう。

- 賃料:月額の家賃金額、支払い日、遅延時のペナルティなどの詳細。

- 敷金・礼金:初期費用としての敷金や礼金の金額。特に敷金は、契約終了時にどのような条件で返還されるかを明確にしましょう。

- 契約期間と更新条件:契約期間や、それが終了した際の更新条件。更新料が必要か、自動更新か否かなどの詳細。

- 解約条件:解約時の通知期間や、解約に伴うペナルティ、敷金の返還条件など。

- 修繕費:物件の修繕やメンテナンスの際の費用負担の分担。特に大きな修繕の際の費用負担や、退去時の原状回復の範囲と費用を確認しましょう。

全体の契約プロセスにおいて、不明点や疑問点は遠慮せずに業者や専門家に確認することが重要です。安心して賃貸オフィスを利用するためのステップを踏んでいきましょう。

物件内覧から契約手続きまでのフロー

- 不動産情報サイトやエージェントを通じて希望に合った物件情報を収集。

- 実際に物件を訪れて、環境や設備をチェック。

- 騒音や日照、通風の状態など、実際にはわからない点を確認。

- 内覧後、物件を決定したら契約の申し込みを行う。

- 身分証明書や収入証明書など、賃貸契約に必要な書類を不動産会社に提出。

- 契約書の内容を細かく確認し、不明点や疑問点はすぐに不動産業者や専門家に確認する。

いつから物件探しを始めれば良い?移転スケジュールを把握しましょう

物件探しから契約締結、引っ越しまでにかかる期間は、規模や工事内容にもよりますが、200坪以下の移転ではおおよそ以下のような期間がかかります。

賃貸条件の合意から契約書の締結までは約1ヶ月間程度かかります。同時並行でレイアウトや内装の打合せを進め、契約書の締結後に工事や什器製作の発注をします。受注生産のものが多いので、発注から納品までは約1 ヶ月程かかります 。さらに、工事期間は着工から完工まで1ヶ月から3ヶ月間程度かかります。

ということで、引越しの3ヶ月から5ヶ月前にまでには条件合意の状態まで進める必要があります。

物件を探し始めるのは、引っ越しの約1年前から始め、7ヶ月くらい前には絞り込みを始めるのが良いかと思います。

解約予告を出すタイミングは?

賃貸オフィスの中途解約に関しては、いくつかの重要なポイントがあります。

解約予告の必要性

- 予告期間: 通常、賃貸オフィスの契約では、解約予告を6ヶ月前か3ヶ月前までに行う必要があることが多いです。これは賃貸借契約書に明記されています。

- 契約書の確認: 解約予告の詳細は契約書に記載されているため、契約書を確認することが重要です。特に、「特定の期間内は解約不可」といった条件が設定されている場合があります。

原状回復工事のタイミング

- 工事期間と解約予告: 半導体不足などの影響で、通常より工事期間が長くなることがあります。このため、原状回復工事のスケジュールを考慮して解約予告のタイミングを決めることが大切です。

居抜きでの退去

- 居抜きオプション: 内装をそのままにして後継テナントに引き継ぐ「居抜き」での退去が可能な場合もあります。これは原状回復工事を行わないで退去する方法です。

- 貸主の承諾が必要: 居抜きで退去する場合、貸主の承諾が必要です。これは契約の条項や貸主の意向により異なります。

- 後継テナントの探索: 居抜きで退去する場合、後継テナントが必要になることが多いです。内装の状態や市場の状況によっては、後継テナントが見つかる可能性があります。

賃貸オフィスの中途解約には、予告期間の遵守、契約書の詳細確認、原状回復工事のスケジュール調整、そして居抜きでの退去オプションの検討が必要です。解約に際しては、これらの要素を総合的に考慮し、計画的に進めることが重要です。

移転先のオフィス探しは自力でできる?

移転先のオフィス探しは自力で行うことも可能ですが、専門の仲介業者に依頼することがより効果的です。その理由として以下の点が挙げられます。

- インターネットの限界: インターネットでのオフィス検索は情報が限られていることが多く、特に大手デベロッパーの物件やファンド物件のように、詳細な賃料情報が「相談」とされている場合が多いです。そのため、インターネットだけで十分な情報を得ることは難しいです。

- 専門の仲介業者の利用: オフィス専門の仲介業者は、住宅用の仲介業者とは異なり、オフィススペースの仲介に特化しています。特に居抜きオフィスを取り扱う仲介業者は限られているため、専門知識とネットワークを持つ仲介業者を利用することが有効です。

- 未公開物件のアクセス: 専門の仲介業者はインターネットには掲載されていない物件や未公開物件にアクセスできる可能性があります。これにより、より多くの選択肢から最適な物件を見つけることができます。

- ニーズに合った提案: 移転の目的や要望を仲介業者に伝えることで、それに見合った物件の提案を受けることができます。これは自力で探すよりも時間と労力を節約でき、効率的です。

自力でのオフィス探しは可能ですが、専門知識を持つ仲介業者に依頼することで、より適切で効率的な物件探しが可能になります。特に未公開の物件や特殊な条件を持つオフィスにアクセスするためには、仲介業者の利用が非常に有効です。

賃貸オフィスの移転を検討している初心者の方向けのガイドです。「通常の賃貸オフィス」「居抜きオフィス」「セットアップオフィス」「レンタルオフィス」の4つのタイプの特徴や費用コストの違いを分かりやすく解説しています。下記のボタンからダウンロードください。

賃貸オフィスの選び方ガイド

賃貸オフィスの移転を検討している初心者の方向けのガイドです。「通常の賃貸オフィス」「居抜きオフィス」「セットアップオフィス」「レンタルオフィス」の4つのタイプの特徴や費用コストの違いを分かりやすく解説しています。下記のボタンからダウンロードください。

賃貸オフィス探しの失敗例と対策

賃貸オフィスを探す際には多くの要因を考慮する必要があります。しかし、特に初めての経験の場合、見落としがちなポイントや過ちを犯してしまうことがあります。以下に、賃貸オフィス探しでの一般的な失敗例とその対策を詳しく解説します。

【失敗例1】予算のオーバー

一見魅力的な物件に惹かれ、実際の予算を超える物件を選択してしまうことが多いです。このような選択は、経営を圧迫する原因となりえます。

最初に予算を明確に設定し、その範囲内での物件探しを徹底することが重要です。また、初期費用だけでなく、将来の維持費やリース更新時の費用も考慮に入れて予算を設定することが求められます。

【失敗例2】アクセスの見落とし

交通の便が悪い場所を選んでしまい、従業員や顧客からのアクセスが不便となってしまうケースがあります。また、近隣にレストランやコンビニが少なく、ランチを食べたりすることが難しいという場合もあります。

物件選びの際には、公共交通機関へのアクセスや周辺環境を十分に確認することが必要です。特に、従業員や顧客の利便性を第一に考え、駅からの距離やバス停の位置、近隣の飲食店情報などを重視することが求められます。

【失敗例3】設備の不足

業務に必要な設備やアメニティがオフィスに備わっていないことがあり、後から追加投資が必要となるケースが考えられます。

入居前に必要な設備やアメニティのリストアップを行い、物件選びの際にそれらの条件を満たす物件を選択することが重要です。また、将来的な業務の拡大を見越し、設備の拡張性も考慮に入れることが求められます。

【失敗例4】契約内容の不確認

契約の際に、更新料や敷金、礼金などのコストを完全に把握していないと、後から予期せぬ出費が発生する可能性があります。

契約時には、契約書の内容を細かく確認し、不明点や疑問点はすぐに不動産業者や専門家に確認することが必要です。

【失敗例4】将来的な拡張性の不足

事業の拡大を見越していないため、将来的にスペースが足りなくなるという問題が発生することがあります。

物件選びの際には、現在の業務規模だけでなく、将来の拡大も考慮に入れて選択することが重要です。必要に応じて、将来的に隣接するスペースを借りられるか、同じビル内での移転が容易な物件を選ぶとよいでしょう。

賃貸オフィスを探す際には、一見魅力的な物件に目を奪われることなく、総合的な視点で選択することが重要です。失敗しないための対策をしっかりと取ることで、長期間快適に利用できるオフィスを見つけることができます。

理想的なオフィス探しのためのコツ

オフィスの選定は、企業のブランドイメージや従業員の生産性を大きく左右します。理想的なオフィススペースを見つけるためのポイントや戦略を理解することで、企業にフィットする最高の環境を築くことができるでしょう。

オフィスのブランド作りへの連携

オフィスは単なる働く場所ではありません。それは企業のアイデンティティや価値観を体現する場でもあります。たとえば、スタートアップ企業はオープンなオフィススペースやカジュアルな内装を選ぶことで、革新性やコラボレーションを促進する文化を醸成できます。逆に、伝統的な企業は、プライベートオフィスや高級な家具を選ぶことで、専門性や安定性をアピールできます。

サービスとWebサイトの活用と利用方法

オンラインの物件検索サービスは非常に便利です。具体的には、Google Mapsでの立地確認、物件情報サイトでの写真や詳細のチェック、さらにはレビューサイトでの実際の利用者のフィードバックの確認などができます。これらの情報を総合して、物件のリストアップや比較検討を行うことができます。

オフィス物件の絞り込みと内覧のプロセス

物件選びの第一歩は情報収集です。希望条件を明確に定義することで、無駄な物件の閲覧を避け、効率的に適切な物件を絞り込むことができます。さらに、絞り込んだ物件の実際の内覧を行うことで、写真やデータだけではわからない物件の実際の雰囲気や設備の状況を確認することができます。

オフィス物件を見つけるためのスケジュール設定

物件探しは思っている以上に時間がかかるものです。初めの段階で適切なスケジュールを設定し、その計画に基づいて進めることで、焦りなく適切な物件選びをすることができます。例として、1ヶ月を目安に情報収集と絞り込みを行い、次の1ヶ月で内覧と最終選定、続く1ヶ月で契約手続きというスケジュールを設定することが考えられます。

物件選択時の感覚的なチェックポイント

物件の選択には、広さや設備といった具体的なデータも大切ですが、それだけでなく、日当たりや騒音、近隣の環境などの感覚的な部分も非常に重要です。

- 日当たり: 物件の明るさは、作業効率や従業員のモチベーションに影響するため、良好な日当たりの物件を選ぶことが推奨されます。

- 騒音: 高層階や道路から離れた場所など、騒音の少ない場所を選ぶことで、集中して作業をすることができます。

- 近隣の環境: 近くに飲食店やコンビニ、銀行などがあると、従業員の利便性が向上します。

物件の内覧時には、これらの点を特に注意深く確認することが重要です。具体的には、内覧の日を晴れた日と曇りの日の両方で設定する、周辺を歩いて騒音や利便性を確認するなどのアクションを取ると良いでしょう。

複数業者の提案比較と専門業者依頼の方法

一つの業者の提案だけで決めつけるのではなく、複数の業者からの提案を比較検討することは非常に有効です。特に、同じ物件でも業者ごとの提案内容や賃料が異なることがよくあります。また、特定の業種や業界に特化した専門業者も存在するため、そのような業者に依頼することで、ニーズにピッタリの物件を提案してもらえる可能性が高まります。

交渉・契約のポイントと注意点

物件を決定した後の交渉や契約フェーズは非常に重要です。賃料の交渉はもちろんのこと、更新料や退去時の修繕費、契約期間や解約条件など、細かい部分にも注意が必要です。特に、契約書の中には専門的な用語や条項が多く含まれるため、専門家や弁護士とともに内容を確認し、理解した上で契約することが推奨されます。

入居する際の内装デザインや工事はどこに依頼すれば良い?

オフィスの入居時に必要な内装デザインや工事について、以下の点を考慮して進めると良いでしょう。

オフィス内装の専門業者への依頼

- 一元管理が効率的: オフィス内装には、レイアウトプラン、電気工事、通信・ネットワーク工事、造作工事、什器購入、引っ越し作業など様々な作業が必要です。これらを個別に異なる会社に依頼すると調整が困難になるため、一つの専門業者に一元管理してもらうことが効率的です。

- オフィス専門の内装会社を選ぶ: オフィスの内装に特化した専門業者を選ぶことで、オフィスの機能性やデザインに関する専門的なアドバイスを受けられます。

- 貸主からの指定があるか確認: 施工会社が貸主によって指定される場合もあるため、契約前に確認しておくことが重要です。

内装デザイン・工事業者の選定時期

- 物件内覧時の同席: 物件の内覧に内装会社を同席させることで、実際の現場を見ながら詳細な打ち合わせが可能です。また、内装会社からの具体的な提案やアドバイスを受けることができます。

- 複数の業者との比較: 複数の内装会社に依頼してコンペティションを行うことも一つの方法です。これにより、コストやデザインの選択肢が広がります。

オフィスの内装デザインや工事は、複数の作業が必要となるため、一元管理できる専門業者に依頼することが推奨されます。また、内覧時に業者を同席させることで、効果的な提案を受けることができ、より良い内装計画を立てることができます。貸主からの指定がある場合は、その業者を利用する必要があります。複数の業者を比較することも有効な手段です。

理想的なオフィス物件を見つけるためのヒントとコツ

賃貸オフィスの選び方は、ビジネスの将来を左右する重要な決断の一つです。適切な場所と環境は、チームの士気や業績向上に大きく寄与します。

今回のガイドを通じて、賃貸オフィス探しの基本的なポイントやプロの視点でのアドバイスを提供しました。探し始める前の準備や、内見時のチェックポイント、契約時の注意点など、網羅的に考慮することで、あなたのビジネスにフィットする最適なオフィスを見つけることができるでしょう。

最後に、慎重な選定と正確な情報収集を怠らないようにし、長期的なビジネスの成功に繋げてください。

賃貸オフィスの移転を検討している初心者の方向けのガイドです。「通常の賃貸オフィス」「居抜きオフィス」「セットアップオフィス」「レンタルオフィス」の4つのタイプの特徴や費用コストの違いを分かりやすく解説しています。下記のボタンからダウンロードください。

賃貸オフィスの選び方ガイド

賃貸オフィスの移転を検討している初心者の方向けのガイドです。「通常の賃貸オフィス」「居抜きオフィス」「セットアップオフィス」「レンタルオフィス」の4つのタイプの特徴や費用コストの違いを分かりやすく解説しています。下記のボタンからダウンロードください。